住宅を建てるには大きな予算が必要です。少しでも安く建てるために、ローコスト住宅に高い関心をお持ちの方も多いことでしょう。ローコスト住宅と聞くと、「手抜き工事の欠陥住宅なのでは?」と心配になるかもしれません。しかし、ローコスト住宅といえども建築基準法に従っており、住宅としての基本的な品質や性能はしっかりと担保されています。ローコストで建てられるのには、それなりの仕組みがあるのです。

この記事で分かること

- なぜローコストで建てられるのか?

- ローコスト住宅のメリット・デメリット

- ローコスト住宅メーカーランキング

- 少しでも安く住宅を建てるには

ローコスト住宅とは?ローコスト住宅の仕組みと特徴

出典:アイフルホーム

ローコスト住宅に明確な定義はありませんが、一般的には建物価格が1,000万円台であるか、坪単価が50万円以下の住宅を意味することが多いです。こちらの記事では、主に平均的な坪単価が50万円台以下の住宅をローコスト住宅として取り扱いますが、60万円台のメーカーも一部取り上げます。

コストダウンの具体的な仕組み

ローコスト住宅を可能にするには、いくつか典型的なコストダウンの仕組みが存在します。コストダウンにはどのような方法があるのか、具体的に見てみましょう。

建材・住宅設備を大量一括購入する

建材や住宅設備を大量一括購入するには、(1)購入する数を増やす、(2)購入する物を統一するか種類を限定する、という2つの方法があります。(1)については、支店がいくつもある大企業なら特別な工夫をしなくても実現できます。そうでない場合は、フランチャイズシステムを利用して加盟店を募る、他社と組んで共同購入体制を整備するなどの方法があります。

(2)については、次の項で取り上げる「規格化」にもつながる話ですが、使用する建材・住宅設備を標準化することで、少品種大量ロットの購入ができるようにすることです。

このようにして購入数量を大きくまとめれば、ハウスメーカーは建材・住宅設備メーカーに対してコストダウンがしやすくなります。

間取りやプランを規格化(定型化)する

間取りやプランを規格化すると、購入する建材や住宅設備の種類を限定することができ、設計や施工においては同一または類似した作業の繰り返しが増えるため、生産効率を高めることができるようになります。その結果、在庫を削減したり、人件費を抑えたりすることができます。

広告費を節減する

ローコスト住宅メーカーはテレビCMを放映せず、住宅展示場にも出展しないことが多いです。この2つは大きな結果が出せる広告手段ですが、莫大な費用がかかるためです。その代わりに、ホームページ・SNS・顧客からの紹介・口コミなどを利用すれば、地道ではありますが非常に少ない経費で広告活動ができます。

人件費を削減する

人件費を削減するには、最低限の人員で業務を回し、従業員の多能化を進めて複数の職種を兼務してもらうという方法があります。例として、設計士が営業もこなしたり、モデルハウスに受付係を置かず、ドリンクはセルフサービスにしたりするといった施策で、スタッフの数を最適化することができます。

ローコスト住宅のメリット・デメリットをじっくり比較

出典:アエラホーム

ローコスト住宅を建てようと考えている方にとって、そのメリット・デメリットはしっかり押さえておきたいポイントです。ここを納得できるかどうかが、ローコスト住宅を建てるかどうかの分かれ道と言っても過言ではありません。

ローコスト住宅「3つのメリット」

ローコスト住宅のメリットとして低価格なのは当然のことですが、それ以外にも複数のメリットがあるのでご紹介します。

住宅ローンの審査に通りやすい

ローコスト住宅では借入金額を少なめに抑えられるため、年収が低かったり、転職後間もなくで勤続年数が低かったりしても、住宅ローンの審査に通りやすいのです。特に購入者が20代の場合は年収が高くないことが多いですが、ローコスト住宅なら強い味方になってくれます。

住宅の可能性を広げられる

大手住宅メーカーの注文住宅なら延べ床面積30坪の家しか建てられなくても、ローコスト住宅なら同じ予算で40坪以上の家が建てられる可能性もあります。それ以外にも、住宅設備を充実させたり、土地を広くして外構にお金をかけたりするなど、浮いた予算で住宅の可能性を広げられます。

時間を節約できる

ローコスト住宅は規格化されている部分が多く選択肢が限られているため、打ち合わせに多くの時間を取られることが少なく、購入者の負担になりにくいことも特徴です。また、ローコスト住宅はその分工期も短く、3か月程度で建てられることが一般的です。工期が短ければ、仮住まいの費用やつなぎ融資の負担も減らすことができます。

細部までこだわらない方、あれこれ決められない方、子育て中で打ち合わせに多くの時間を割けない方には、ローコスト住宅は有利に働きます。

ローコスト住宅「3つのデメリット」

メリットよりも、より注意深く理解しておかなければならないのはデメリットです。デメリットも複数ありますので、よく心に留めておきましょう。

耐久性に不安が残る

ローコスト住宅に使用される建材や住宅設備は、それより高額な住宅に使用されるものほど耐久性は高くありません。住宅の耐久性が低いとメンテナンス費用が高額になる可能性があるため、トータルで見るとかえって割高になってしまうこともあり得ます。

例えば、一般的には10年ごとに必要とされる屋根や外壁の塗り替え工事。防蟻処理は、通常引き渡し後10年目から5年おきに必要ですし、結露や雨漏りで構造材が傷んだ場合は大規模な補修工事も必要です。

家は何かとメンテナンスに大きな費用がかかるので、この点は特に注意が必要です。30年~35年後に住宅ローンを完済した頃に、大規模な補修や建て替えが必要になるとしたら、何のためにコストを抑えて家を建てたのか分からなくなってしまいます。

保証期間が短い

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施行により、住宅の売主は住宅の主要構造部分の瑕疵(=欠陥)に対し、引き渡し後10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。つまり、引き渡し後10年間は、主要構造部分に欠陥が見つかった場合、売主がその費用を負担して欠陥を修復する義務があるということになります。

10年後以降については、ハウスメーカーごとに保証制度やアフターサポート内容が異なります。一般的にローコスト住宅メーカーの保証期間は短く、生涯に渡って手厚いサポートを受けられる訳ではないことがほとんどです。

設計の自由度が低く、標準設備のグレードも高くはない

ローコスト住宅は規格化されていることが多いため、間取りやデザインといった設計の自由度は低いことがほとんどです。「完全自由設計」を謳っていても、その意味するところは住宅メーカーにきちんと確認することが無難です。

標準仕様で採用されている住宅設備のグレードも、低めに設定されている傾向にあります。そのため、どこか物足りない雰囲気で、安っぽさが出てしまうことも。

かと言って、標準仕様に満足できずにオプションをいくつも選んでしまうと、その途端に金額が跳ね上がることも珍しくありません。

失敗しないローコスト住宅メーカー選びのポイント

出典:アキュラホーム

ローコスト住宅を建てる時、その出来映えを大きく左右するのはハウスメーカー選びです。ローコスト住宅メーカー選びで失敗や後悔をしないためには、以下の点に気を付けましょう。

住宅の性能を確認する

住宅の性能には主に、人命に大きく関わる耐震性と、住宅の寿命に関わる耐久性、ランニングコストに関わる気密性・断熱性の3つがあります。それぞれご説明していきます。

耐震性

耐震性は、住宅が地震にどこまで耐えられるかという性能で、人命保護に直結する最重要項目です。指標としては耐震等級1~耐震等級3がありますが、理想としては耐震等級3、最低でも耐震等級2を取得できるように設計してもらいましょう。

| 耐震等級1 |

|

| 耐震等級2 |

|

| 耐震等級3 |

|

耐久性

耐久性は、住宅の寿命や将来のメンテナンス費用を左右する要素です。一般的に、初期費用の安い素材は耐久性が低く将来のメンテナンス費用が高くつき、その逆もしかりです。こちらでは、耐久性が大きく問われる外装材・内装材の主要品目をご紹介します。

| 建材 | 低い ← 耐久性 → 高い |

| 屋根材 | 化粧スレート、ガルバリウム鋼板、瓦、ステンレス |

| ルーフィング (屋根の下に敷く防水シート) | アスファルトルーフィング、改質アスファルトルーフィング、透湿アスファルトルーフィング |

| 外壁材 | モルタル、窯業系サイディング、ALC(軽量気泡コンクリート)、ガルバリウム鋼板、タイル |

| フローリング | シート系フローリング、突板フローリング、挽板フローリング、無垢材フローリング |

屋根材や外壁材では、耐久性の低い素材では10年ごとに再塗装が必要になります。屋根と外壁で再塗装のサイクルが異なると、単独作業のために足場を組むことになり費用がもったいないです。できれば、1回足場を組んだら複数の作業をしてもらうことが望ましいです。

フローリングの種類について、もう少し詳しくご説明します。

- シート系フローリング:合板の表面をプラスチックなどのシートで覆った床材。

- 突板フローリング:合板の表面に、突板と呼ばれる厚さ0.3mm程度の薄い木材を接着した床材。

- 挽板フローリング:合板の表面に、挽板と呼ばれる厚さ2mm程度の木材を接着した床材。

- 無垢材フローリング:全体を無垢材(自然のままの木材)から加工した床材。

シート系フローリングは、これらの4種類の中では最も安価ですが、耐久性が最も低いです。経年劣化や摩耗でシートが破れると、部分的な補修はできません。表面が木材ではないので、足触りも少しペタペタとして違和感を覚える方もいるかもしれません。使用するにつれて経年劣化しか起きないので、コスト最優先ではない限り、あまりおすすめはできないフローリングです。

突板と挽板のフローリングは、薄いながらも表面に木材があるので、質感は表面的な質感は木材そのものです。ただし鋭利な物を落としたりして、表面に深い傷が入ると下地の合板が見えてしまい、目立たないように補修をするのはかなり難しいです。耐久性はシート系フローリングに勝ります。

無垢材フローリングは、質感や足触りなどどこを取っても本物ならではの良さがありますが、価格は4種類の中で最も高いです。ただし、多少のへこみ傷はアイロンで復元可能で、削って再塗装すれば比較的容易に補修ができ、手入れをしながら長期間使用することができます。時間が経つにつれ色合いに深みが増すので、経年変化も楽しめます。

無垢材フローリングの特性として、針葉樹材は柔らかめで明るい色が多く、踏み心地が良いですが、傷が付きやすい点がデメリットです。広葉樹材は比較的硬めで中間~濃いめの色が多く、傷が付きにくいことが大きなメリットです。

気密性・断熱性

住宅における気密性とは、どれだけ隙間が小さく空気が漏れにくいかという性能で、断熱性とは外気の暑さや寒さを室内にどれだけ伝えにくいかという性能です。住宅の気密性・断熱性が低いと、光熱費やランニングコストが高くなるばかりでなく、ウィルスへの感染やヒートショックを引き起こしやすくなり、健康にも悪影響を及ぼします。

住宅の気密性・断熱性の大部分は、屋根・壁・床の気密施工の品質や、使用する断熱材の種類や厚みで決まります。近年では時流に合わせて住宅メーカー各社が気密性・断熱性を改善していますが、窓や玄関ドアは壁に穴が空いているようなもので、盲点になりがちなキーパーツとも言えます。

この開口部をいかに塞ぐかを左右する要素が、サッシ・窓・玄関ドアの性能です。

| 建材 | 低い ← 耐久性 → 高い |

| 窓ガラス | シングルガラス、ペアガラス、トリプルガラス |

| ガラス間のガス | アルゴンガス、クリプトンガス |

| サッシ | アルミサッシ、アルミ樹脂複合サッシ、樹脂サッシ、木製サッシ |

| 玄関ドア | 通常仕様、断熱仕様、高断熱仕様 |

玄関ドアについて補足ですが、気密性・断熱性は引き戸よりも開き戸の方が高くなります。これはその構造上、左右にずらす引き戸の方がどうしても隙間が多く発生してしまうためです。

また、断熱性の高い玄関ドアを選ぶためには以下のポイントに留意しましょう。

- ドアに断熱材が入っている。

- ドアに窓ガラスがない、またはあっても小さい。

- 窓ガラスが単板ではなく複層である。

保証期間と保証内容を確認する

先にも触れましたが、ハウスメーカーは住宅の主要構造部分の欠陥に対し、引き渡し後10年間は責任を持つことが法律で義務付けられています。そのため、使用上の問題が原因でない限り、10年間は無償で修理対応をしてもらえることが通常です。

そこで問題になるのは、引き渡し10年後以降、住宅がどうなるかということです。無償のアフターサポートは何年間あるか、サポートの対象が何かは、ハウスメーカーに細かく確認しておきましょう。60年間の長期保証を謳っていても、それはハウスメーカーが提案した有償メンテナンスを実施することが条件であることが一般的です。つまりハウスメーカーとしては、費用を支払ってくれたら保証を延長するというスタンスなのです。

満足できる標準仕様かどうか

何のためにローコスト住宅を選んだかと言えば、ほとんどの方は経済性を優先した結果と考えられます。ローコスト住宅メーカーは建材や住宅設備を規格化し、同じ物を大量に購入することでコストダウンを可能にしています。そのため、ローコスト住宅のメリットを最大限に生かすには、なるべく標準仕様をそのまま受け入れることが肝心です。

標準仕様に満足できず、「オプションをいくつも追加したら、すぐ予算オーバーになってしまった」という話はよくあります。オプションの追加は、予算と相談しながら慎重に見極めましょう。

担当者に提案力と説明力があるか

ハウスメーカー選びは、最終的には「人」です。つまり、あなたを担当する営業です。(会社によっては設計士が営業を兼務していることもあります。)どんなに気に入ったハウスメーカーでも、担当営業に提案力が無かったり、営業と馬が合わず打ち合わせが苦痛になったりするようでは、順調に話は進められません。

また、ローコスト住宅には低価格なりのメリット・デメリットがあります。それらを包み隠さず伝えてくれる説明力も大切です。デメリットもよく理解した上で決断したことは、後悔しないものです。

ローコストと言うと購入金額ばかりに目が行ってしまいそうですが、この章で書いたように住宅のコストは購入金額ばかりではありません。日々の光熱費・メンテナンス費・修理費など、将来に渡って様々なコストがかかります。「この家に30年間住んだ時のトータルコストはどうなるだろうか?」という視点で考えてみましょう。

「ローコスト注文住宅」と「ローコスト規格住宅」をずばり比較

出典:クレバリーホーム

一口にローコスト住宅と言っても、大きく分けて「ローコスト注文住宅」と「ローコスト規格住宅」の2種類があることをご存知でしょうか?両社の違いをご説明します。

ローコスト注文住宅

■こんな方におすすめ:住宅価格はローコストに抑えたい、でも間取りは自分で決めたい。

ローコスト注文住宅は、家づくりのプランを白紙状態から詳細に組み立てられるフルオーダー/セミオーダータイプ住宅のローコスト版です。選択肢と決定事項が多いので、打ち合わせには比較的時間がかかります。こだわりを実現させたい人向けのプランで、価格はローコスト住宅の中でも高めになります。

ローコスト規格住宅

■こんな方におすすめ:とにかく価格の安さを最優先したい。詳細まで決めるだけの時間が取れない。

規格住宅とは、ハウスメーカーが予め準備した間取りや仕様に従って建てる住宅のことで、言わばカタログからお好みの間取りやプランを選ぶようなスタイルです。規格住宅と言っても、ハウスメーカーはかなり幅広い選択肢を揃えていることが多く、隈なく探せばぴったりの間取りが見つかることもあります。メーカーにもよりますが、必要に応じてオプションを追加することも可能です。

「評判が悪いハウスメーカーの口コミ情報」は参考にするべきか?

ネット上にはハウスメーカーに対する苦情のような口コミが数多く存在します。「火のない所に煙は立たぬ」という諺もある通り、そのような口コミには一定の信憑性はあると考えてよいでしょう。

ただし、ハウスメーカーA社に対する悪い評判が1件あったからといって、「A社=悪」と短絡的に決めつけてしまうのはいかがでしょうか。例えば、建築戸数の多いハウスメーカーほど、確率として悪い評判が出る比率が高くなるという事実があります。

例)

- A社:悪い評判10件 建築戸数1,000件(発生率1%)

- B社:悪い評判10件 建築戸数10,000件(発生率0.1%)

この例では悪い評判の件数は同じでも、A社の方がB社よりも10倍のクレーム発生率があることになり、件数で単純な比較はできないことが分かります。

また、人間の心理として、良い情報よりも悪い情報にフォーカスしやすいという性質があります。これは、生物として生き延びるためにリスクを把握しておくという、生存本能に基づく行動であるとされています。マスメディアが悪いニュースを選んで繰り返し報道することが多いのは、この心理をうまく利用し、そうすることで視聴率が上がることを知っているからです。

SNSやブログで否定的な書き込みがあったら、それは確かに事実かもしれません。だからと言って同じことが自分に起きたり、そのハウスメーカー全体が悪かったりするかと言えば、そうとも言い切れないのではないでしょうか。

ローコスト住宅おすすめランキング10選

ローコスト住宅の特徴やメリット・デメリットが理解できたところで、ローコスト住宅メーカーのおすすめランキング10選を発表します。ハウスメーカー選びにぜひ役立ててくださ

1位 アイフルホーム

出典:アイフルホーム

| 坪単価(平均) | 55万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

アイフルホームは、大手建材メーカーLIXILのグループ会社で、住宅設備は高品質なLIXIL製品をお値打ち価格で導入できることが大きなメリットです。地域工務店とハウスメーカーの長所を生かしたフランチャイズシステムで運営しており、大量一括発注することでコストダウンを可能にしています。

家づくりは子供目線の「キッズデザイン」に注力し、指挟み防止・転倒防止・滑り防止など、あらゆる工夫を凝らして安心・安全に暮らせる設計を取り入れています。UA値0.4~0.45/C値0.52と、断熱性・気密性も申し分ありません。

インターネットを使用して自分で家づくりのプランニングができる「i-Prime7」は、坪単価25万円程度~と破格ですが、現在は一時的に販売を停止しており、速やかな再開を望みたいところです。i-Prime7では営業からの売り込みも一切なく、自分のペースで間取りやプランを検討できます。

アイフルホームの保証体制は、初期保証20年間は無料が点検で、20年目以降は有料で60年目まで点検してもらえます。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アイフルホーム」の特徴や評価・坪単価

2位 タマホーム

出典:タマホーム

| 坪単価(平均) | 50万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

テレビCMでもおなじみのタマホームは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。輸入木材を多用するハウスメーカーも多い中、タマホームは積極的に国産材を利用することに取り組んでおり、1棟の約74%に国産材を使用しています。

コストダウンのために、以下の3つの仕組みを確立しました。

- 木材は「タマストラクチャー」と呼ばれる独自の流通・品質管理システムを通じて安定仕入れ。森林組合や製材業者からの直接仕入れで、中間マージンの削減に成功。

- 施工管理を下請け業者に任せず、自社で直接管理することで、コストダウンと工期短縮を実現。

- 住宅設備は、販売予測に基づいてメーカーから大量一括購入。

タマホームは、20代からでも家賃と同じくらいの支出でマイホームが持てることを売りにしています。20代の購入者を対象としたアンケートでは、住宅購入前後で支払額が「同じくらい」と答えたのは50%、頭金なしは45.4%、親からの援助なしは54.5%でした。

参考:タマホーム

20代で家を建てると、住宅ローンの返済期間を長くすることができ、月々の返済額を低く抑えられるという大きなメリットがあります。

初期保証は10年、10年目以降は有償工事をすれば、最長で60年まで保証が延長されます。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「タマホーム」の特徴や評価・坪単価

3位 アエラホーム

出典:アエラホーム

| 坪単価(平均) | 60万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

アエラホームはローコスト~ミドルコスト帯のハウスメーカーです。コスパだけでなく性能や保証にも大きな力を入れており、断熱や全館空調の性能の高さが特徴です。

ダブル断熱で、高気密・高断熱の省エネ住宅

- 外張断熱と吹き付け断熱のダブル断熱で、UA値0.36/C値0.35。

- 断熱材として、高性能硬質ウレタンフォーム「キューワンボード」を採用。

- 断熱材の両面に貼ったアルミ箔の遮熱効果で、輻射熱を反射する。

高性能な全館空調換気システム「エアリア」

- 熱交換率90%の全熱交換型換気システム

- 温湿度の調整だけでなく、PM2.5・ウィルス・アレルゲンも抑制。

- 節電と快適性を両立しつつ、ヒートショックとは無縁の暮らし。

初期保証は20年で、20年目以降は有料点検・有料メンテナンスをすることで永年保証が受けられます。出費のかさむメンテナンスに備え、修繕積立サービスを提供していることも特筆すべき事柄です。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アエラホーム」の特徴や評価・坪単価

4位 アキュラホーム

出典:アキュラホーム

| 坪単価(平均) | 55万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

アキュラホームは、元大工が創業した職人気質の会社で、関東・中部・関西の主要都市とその周辺を営業エリアに限定しています。

独自に開発した「8トン壁」は、木造でも高い設計自由度を可能にし、大空間・大開口やスキップフロアも難なく実現できます。30畳の無柱大空間や間口6m超の大開口も可能で、鉄骨造並みの空間自由度が可能です。プランニングには専属のインテリア・コーディネーターが付いてくれるため、様々な提案を出してくれます。

「高品質なのに適正価格」を会社のモットーとしており、釘1本に至るまで徹底的にコストを管理し、作業の無駄を徹底的に排除しています。

日本最大の工務店ネットワーク「ジャーブネット」を主宰。年間8,000棟以上を建築するネットワークの利点を生かし、資材の大量一括購入や直接仕入れで、徹底したコストダウンを実現しています。

初期保証は20年で、10年目までは無償点検。10年目以降は、有償メンテナンスをすれば最長35年目まで保証の延長が可能です。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アキュラホーム」の特徴や評価・坪単価

5位 アイダ設計

出典:アイダ設計

| 坪単価(平均) | 55万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

アイダ設計は、「正直価格」のローコスト住宅をモットーに、必要以上の利益は取らず、価格と品質に満足してもらえることを大切にしているハウスメーカーです。住宅の見積は素人には分かりにくく、トラブルになることも多いものですが、営業の説明が分かりやすいと評判で、特に20代~30代の若年層に高い人気を誇っています。

一般的には家が建てにくく、敬遠されがちな狭小地・変形地での難しい設計が得意で、特異な土地でも設計費用が高額になりません。屋内のデッドスペースも収納として無駄なく利用する、設計力の高さを持ち合わせています。

アイダ設計は業務を外注に任せず、全ての工程を自社一貫体制で管理することにより、品質を担保しています。また、木材や住宅設備の大量一括仕入れや、自社プレカット工場での加工、無駄の排除で、コストダウンに成功しています。

保証体制は初期保証が10年、その後は5年毎の点検と有償メンテナンスで、最長35年まで保証が継続できます。ホームページには、引き渡し後10年おきに以下の有償メンテナンスが必要と明記されています。

- 防蟻処理:10万円

- 屋根の漆喰工事・塗装工事:40万円

- 外壁の塗装工事・シーリング工事:70万円

- ベランダのトップコート再塗布:5万円

(合計125万円)

金額が明記されているのは良心的ではありますが、10年おきにメンテナンスで125万円という高額な費用がかかることは、デメリットとも言えます。

参考:アイダ設計

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アイダ設計」の特徴や評価・坪単価

6位 クレバリーホーム

出典:クレバリーホーム

| 坪単価(平均) | 65万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

クレバリーホームの一番のセールスポイントは、オリジナル外壁タイルの「クレタイル」が標準装備されていることです。クレタイルはリーズナブルな価格でラインナップも豊富。外観に高級感を与え、親水性があるので汚れも付きにくいというメリットがあります。

屋根材は瓦が標準なので、外壁タイルとともに耐久性とメンテナンス性が高い素材です。タイルと瓦はどちらも焼き物で重厚感のある外装材なので、相性も抜群。どちらも再塗装が不要でメンテナンスフリーなので、長期的に見て非常にコスパの良い外装材です。

クレバリーホームは、独自に開発した「プレミアム・ハイブリッド構法」で、高い耐震性を確保しています。この構法は木造軸組工法とモノコック工法の掛け合わせで、強度を高めるために通し柱を多用することも特徴です。

クレバリーホームはデザイン性が高い割には金額がそれほど高くなく、全体的にコスパが良い点が高評価です。販売店には直営店とフランチャイズ加盟店があります。加盟店による設計や施工の場合、内容に多少のばらつきがあることもあり、その点はデメリットになる可能性もあります。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「クレバリーホーム」の特徴や評価・坪単価

7位 ユニバーサルホーム

出典:ユニバーサルホーム

| 坪単価(平均) | 65万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

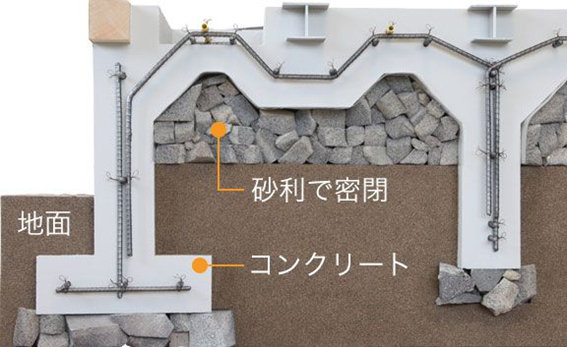

ユニバーサルホームで特筆すべきことと言えば、床下を完全に密閉するユニークな「地熱床システム」があります。地熱床システムの7つのメリットをご紹介します。

丈夫な基礎で、地震に強い

床下に土・砂利を敷き詰めてコンクリートで蓋をするため、砂利が振動や揺れを吸収する。

年中快適な室温

- 地熱のおかげで夏涼しく、冬暖かい。

- 少しの空調で適温を維持できるので、省エネで家計にも優しい。

床下浸水がない

基礎を密閉して外部から遮断し、床下を土・砂利・コンクリートで埋めるため、床下浸水しない。

シロアリに強い

- 土・砂利で埋めた後コンクリートで覆われた床下は、シロアリが住みにくい。

- 床下に隙間がないため、シロアリが上がって来られない。

1階全面床暖房が標準装備

- 基礎工事の過程で、温水パイプを1階全面に敷設し、コンクリートで覆う。

- 床暖房で1階全面が暖まる。

床暖房が体に優しい

- 床暖房は温風を起こさないので、空気を乾燥させず肌や喉に優しい。

- 輻射熱で足元から体全体がじんわり暖まる。

無垢材フローリングが使える

- 床暖房に無垢材を使用すると、熱や乾燥で無垢材が変形し、通常はトラブルになりやすい。

- それにも関わらず、無垢材フローリングが標準で採用可能。

- 無垢材フローリングと地熱床システムの組み合わせで、特許を取得。

メリットが多数ある地熱床システムに加え、ユニバーサルホームでは37mm厚の高性能外壁材ALC(軽量気泡コンクリート)を使用。ALCは内部に微細な気泡を無数に持ち、断熱性・遮音性・耐火性に優れる外壁材で、住宅を地震・台風・火事から守ります。

初期保証は10年、それ以降は有償メンテナンスをすることで最長30年まで保証の延長が可能です。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「ユニバーサルホーム」の特徴や評価・坪単価

8位 レオハウス

出典:ヤマダホームズ(レオハウスのホームページはヤマダホームズに統合)

| 坪単価(平均) | 55万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

元々はハウスメーカーとしての社名が「レオハウス」でしたが、2020年にヤマダ電機への株式譲渡により、社名を「ヤマダレオハウス」に変更。2021年にはヤマダホームズに吸収合併され、現在はヤマダホールディングスグループの1住宅ブランドとして営業しています。

ヤマダホールディングスグループが、そのスケールメリットを生かして資材を大量一括購入できるほか、同グループには桧家住宅も所属しており、経営基盤が大きくなったことは安心材料と言えます。

レオハウスは低価格が一番のセールスポイントですが、完全自由設計で長期優良住宅にも対応可能で、標準装備で制震ダンパーが付いています。住宅設備のグレードは中級で、可もなく不可もなくといったところ。少しでも安く建てたい方は、規格住宅がおすすめです。

懸念事項として、営業の良し悪しが両極端、施工が雑、現場が汚いなどの口コミが多数見受けられます。

初期保証は10年、10年目以降は有償メンテナンスを受けることで、最長60年保証が受けられます。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「レオハウス」の特徴や評価・坪単価

9位 秀光ビルド

出典:秀光ビルド

| 坪単価(平均) | 45万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

秀光ビルドは、工事費用・住宅設備・諸経費・保証とアフターサービスまで、全てを標準装備で価格に含める「コミコミ価格品質」と、最初の見積から建築に必要な総額をワンプライスで提示する「明瞭価格」が特徴です。住宅の見積は分かりにくく総額が見えづらいので、これは購入者目線のありがたいサービスです。

秀光ビルドは地震に備える姿勢がしっかりしており、オリジナル制震システム「SKダンパー」が地震の揺れを最大70%軽減します。しかも、2種類の地震保証「SK-W」で、全壊・半壊時の建て替えをサポートするという、業界でも画期的なサービスを展開しています。

SKあんしん地震保証

引き渡しから5年間、地震で全壊した場合、最大2,000万円まで建て替えを保証。

SKダンパー地震性能保証

引き渡しから20年間、地震による大規模半壊の場合、最大1,000万円まで建て替えを保証。(ただし、保証限度額は毎年50万円ずつ減少。)

建築現場をWEBで見える化し、工事の進捗状況や品質検査結果をいつでもWEBから確認できるという、透明性の高いシステムを導入しています。引き渡し後も写真で見られるので、履歴の確認やメンテナンスにも活用できます。

初期保証は10年で、有償メンテナンスを受ければ保証は最長30年まで延長可能です。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「秀光ビルド」の特徴や評価・坪単価

10位 富士住建

出典:富士住建

| 坪単価(平均) | 55万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

富士住建が推す「完全フル装備の家」は、100以上のハイグレードな住宅設備と生活必需品が標準装備で、しかも完全自由設計。太陽光発電システム・オール樹脂サッシ・制震ダンパーまでもが標準装備に含まれています。

完全フル装備の家は必要な設備が全て標準装備なので、オプション追加で予算オーバーにならず、しかも全体の費用が分かりやすく、高い人気を博しています。

住宅設備は年間契約でロット購入、住宅展示場へは出展しない、豪華なカタログは作成しないなど、本当に必要なことだけにお金をかけることで、コストの無駄を省いています。最初の見積から値引きは一切しないことを公言していますが、それは最低限の利益しか取らない証でもあるのです。社員割引もなく、全ての顧客に公平な価格で住宅を提供しています。

初期保証は10年で、無料点検は引き渡し後2年目までと、保証は最低限の内容になっている点は注意が必要です。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「富士住建」の特徴や評価・坪単価

あと少しで手の届くおすすめのミドルコストハウスメーカー3選

前の章では平均坪単価が60万円台以下のハウスメーカーを、ローコスト住宅メーカーとして10社ご紹介しました。こちらの章では、平均坪単価70万円台のメーカーを、ミドルコストハウスメーカーとして3社ご紹介します。

1位 アイ工務店

出典:アイ工務店

| 坪単価(平均) | 70万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

アイ工務店の最大の魅力はコスパの良さで、おしゃれな外観の高性能住宅をリーズナブルな価格で建てられることがメリットです。しかも1mm単位で間取りが調整でき、スキップフロアにも対応できる自由設計の注文住宅です。

C値0.5/UA値0.4、耐震等級3で、長期優良住宅とZEHに対応できる性能の高さがあり、全棟で第三者による気密測定を実施しています。

アイ工務店は創業2010年の若いハウスメーカーですが、2010年度~2022年度の12年間で成長率第1位になるなど、住宅業界で注目の的となっています。

構造躯体は初期保証20年、20年目以降は有償点検を受ければ、最長で30年まで保証を延長できます。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アイ工務店」の特徴や評価・坪単価

2位 ヤマダホームズ

出典:ヤマダホームズ

| 坪単価(平均) | 75万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

ヤマダホームズは、大手家電量販店「ヤマダデンキ」のグループ会社です。グループの生業である家電や電気設備を強みとしているほか、スマートハウスや家具・家電付きの注文住宅を得意としています。

ヤマダホールディングスグループが桧家住宅・レオハウス・大塚家具を子会社化したことで、今後の発展にも大きく期待できます。購入者にとっては、住宅だけでなく家具や家電も丸ごと揃えられ、統一感のある提案を受けられるメリットは大きいです。

ヤマダホームズでは、ローコスト住宅からハイエンド住宅まで幅広い商品を取り扱っています。まさに家電量販店のように何でも揃う反面、これといった特徴がつかみづらいのも事実です。

構造躯体は初期保証20年(10年目・15年目の定期点検と有償メンテナンスが条件)、有償メンテナンスを条件として、点検は60年目まで無償で実施してもらえます。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「ヤマダホームズ」の特徴や評価・坪単価

3位 桧家住宅

出典:桧家住宅

| 坪単価(平均) | 70万円 |

| 対応商品 | 注文住宅 規格住宅 |

桧家住宅と言えば、全館空調の「Z空調(ゼックウチョウ)」が有名です。Z空調は桧家住宅を含め3社で共同開発し、各フロアにエアコン1台で、年間を通じて快適な室温を維持しながらも、電気代がお得な空調システムです。

高気密・高断熱住宅で空調を長時間使用すると、気になるのが空気の過乾燥です。桧家住宅は「極楽加湿」という給水不要な24時間オート加湿システムも取り揃えており、Z空調と併せて使えば冬の乾燥対策も万全です。

その他の特徴としては、商品が分かりやすく、優柔不断な人でも選びやすいことが挙げられます。例えば、工法は在来工法と2×4工法を組み合わせた「ハイブリッド工法」の一択。ラインナップは規格住宅の「スマート・ワン」と、注文住宅の「スマート・ワン カスタム」の各一択です。

インテリアデザインは、プロが予めコーディネートした「セレクテリア」からスタイルを選ぶだけで、統一感のあるデザインが実現します。このように、あれこれ悩まずにてきぱきとプランを決められます。

ハウスメーカーは現実離れした豪華過ぎる展示場を構えることがよくありますが、桧家住宅は30坪~40坪の現実的なサイズ感の展示場で、購入者にとって実感が湧きやすいように配慮されています。

あわせて読みたい:ハウスメーカー「桧家住宅」の特徴や評価・坪単価

ローコスト住宅を建てた人の評判

こちらの章では、ローコスト住宅を実際に建ててみてどうだったか、リアルな口コミを集めてみました。「ローコスト住宅で建てて良かった」という声がある一方で、「やめておけばよかった」という感想もあります。後悔する原因は何だったのか、どうすればそれを防げたのか、ぜひ参考にしてください。

「イマイチだった」という口コミ

ローコスト住宅で建てて「イマイチだった」という口コミをまとめました。後悔ポイントは特に注意して見てみましょう。

間取りの自由度が低い

ローコスト住宅は、価格を下げるために間取りを規格化していることがほとんどです。「完全自由設計」という表現も目にしますが、よくよく内容を確かめてみると、フルオーダーではなくセミオーダーであったりします。そのため理想の間取りが実現できず、妥協した結果後悔する間取りになってしまうこともあります。

予算がもう少しあれば注文住宅が選べたのに、限られた予算に合わせて規格住宅で妥協し、理想と現実の落差に後悔している方もいます。間取りが意図したものと異なっていると、動線が悪くなったり窮屈さが出て来たりして、非常に住みづらい住宅になってしまうこともあります。住宅設備や建材のグレードを少し落として、間取りを充実させるといった工夫も必要です。

外観・デザインが安っぽい

外観・デザインが安っぽくなってしまうのは、安さを優先したローコスト住宅ではよくあることです。特にこだわりもなく、営業がする普通の提案をそのまま受け入れてしまうと、このような結果になりがちです。

安っぽくならないようにするには、外装・内装ともに人目によくつく場所だけは少しお金をかけて、メリハリを利かせることがおすすめです。例えば、外装であれば玄関ドア・門柱・アプローチなどに力を入れることです。内装であれば、玄関・リビングは少しグレードを上げて、人目につきにくい寝室・子供部屋・浴室などは標準仕様のままにしておくとよいでしょう。

施工の粗さが目立つ

施工の粗さや雑な作業が目立つといった問題は、大工や職人の技術水準が低かったり、現場の監督者が意図せず見逃してしまったり、下請け業者が安い金額で仕事を取ったために手抜きをしたりと、様々な要因で発生する可能性があります。

施主が問題を指摘してやり直してくれればよいですが、最悪の場合「こんなものです」と開き直られることがないとも限りません。ただし、雑な施工はローコスト住宅メーカーでなくてもあり得ることです。

この問題を未然に防ぐには、住宅メーカーと契約を締結したら、大工や職人はどんな素性の人が来るのか詳しく訊いてみることです。そのことによって、「このお客さんは施工の品質を気にしている」と住宅メーカーに印象付けることができます。

施主自ら頻繁に現場を訪問し、工程ごとに施工の品質を確認することも効果的です。「見られている」という意識があれば、あからさまな手抜き工事はしづらいですし、作業のやり直しをしてもらうにしても、大工や職人がいるその場で指摘した方が、すぐに対応してもらえる可能性が高いからです。

アフターサポートが良くない

ローコスト住宅メーカーのサポート体制は、大手ハウスメーカーと比較すると見劣りすることは否定できません。アフターサポートにも人件費がかかりますので、ローコストを実現するために保証期間を短く設定していることはよくあります。

しかしながら、メーカーとして規定したアフターサポートになかなか来てくれないとなると、これは全くの別問題となります。ローコスト住宅では、引き渡し後にメーカーの態度が急に冷たくなり、「連絡してもアフターサポートになかなか来てくれない」という口コミが散見されます。これは事前には予測が難しく、大変気掛かりなことです。

この問題を未然に防ぐには、以下の点に気を付けましょう。

契約前、営業や他のスタッフのレスポンスは早かったか

会社の体質は、スタッフ1人1人にも自然と現われるものです。必ずそうとは言い切れませんが、営業からのレスポンスが遅い場合、他のスタッフからのレスポンスも遅いということがよくあります。基本的な連絡がタイムリーにできないメーカーとは、できれば契約しないことが無難です。

急成長を遂げているメーカーではないか

著しく成長している会社では、受注過多で業務やスタッフの手配がうまく回らないことがよくあります。急成長は人気の証でもありますが、営業やサポート担当が常時どのくらいの顧客を抱えているか、それとなく訊いてみましょう。明らかなキャパオーバーやレスポンスの悪さが目立つ場合、そのようなメーカーと契約するのはリスクが高いと理解しておきましょう。

メーカーのサポート拠点が車で1時間以内の距離にあるか

ハウスメーカーや工務店の中には、拠点から車で1時間圏内を営業エリアに限定している会社があります。これは、雨漏りなど何かあった時にすぐ駆け付けられる時間の基準として、車で1時間が目安とされているためです。拠点からあまりに遠いと、サポートは何かのついでにしか来てもらえず、順番も後回しにされる可能性が高いです。

上記のポイントに加えて、アフターサポートはどのような部署や担当者が対応するのか、事前に確認しておくことも重要です。メーカーによっては契約時と同じ営業が窓口になることもあれば、サポート専門の別会社や部署が担当することもあり、様々なパターンがあります。

良かった口コミ

ローコスト住宅で建てて良かった、満足しているという口コミを集めました。

安く建てられた

ローコスト住宅の最大のメリットを生かし、安く建てられたという口コミは多いです。安く建てられた分、住宅ローン返済の負担は軽くなりますし、その分趣味・家族旅行・子供の教育など、別の目的にお金を回すことができるようになります。

品質や性能は悪くない

ローコスト住宅でも十分な品質や性能を確保することは可能です。例えば、ほとんどのローコスト住宅メーカーは耐震性の最高ランクである耐震等級3に対応可能ですし、断熱性・気密性が良く、光熱費に高い費用を掛けないで済むことも多いです。

工期が短い

ローコスト住宅は規格化されていることが多いため、限定された建材である程度決まった間取りを作ることは珍しくありません。そのため、一から設計する完全自由設計の注文住宅よりも、短い工期で完成にこぎ着けられるのです。

工期が短いと、住宅ローンが下りるまでに利用するつなぎ融資の借入期間が短くなり、利息の支払いが減るというメリットもあります。

まとめ:ローコスト住宅はこんな人におすすめ!

こちらの記事では、ローコスト住宅の特徴やメリット・デメリット、ローコスト住宅メーカーのランキングなどについてご紹介してきました。

ローコスト住宅は、以下に当てはまる方におすすめです。

- 金額を最優先に住宅を建てたい方

- 性能・設備・デザインが標準グレードでも構わない方

- 住宅ローンを安く抑え、家計に余裕を持たせたい方

そして、少しでも安く建てるには、複数の住宅メーカーの見積を比較することが不可欠です。「タウンライフ家づくり」をご利用になれば、一括見積が自宅から簡単に取り寄せられます。することはとても簡単。ネットで3分、必要事項を記入し、見積依頼を送信するだけです。しかも、全て無料でご利用になれます。

出典:タウンライフ家づくり

住宅は総支払金額が非常に大きいので、複数メーカーの見積比較によっては大きな金額を節約できることも。自宅にいながら家づくりの最初の方向性を決められるので、最短ルートでご希望のハウスメーカーに辿り着けます。タウンライフ家づくりから、夢のマイホームに向かって進みましょう!