出典:一条工務店

住宅に備わっているべき基本性能として、最近は「高気密・高断熱」が引き合いに出されることが非常に多くなりました。高気密・高断熱が当たり前のようになりつつありますが、そのメリット・デメリットを実はよく理解できていないという方も多いのではないでしょうか?こちらの記事では、高気密・高断熱住宅のメリットだけではなく、デメリットにも焦点を当てて解説します。これからハウスメーカーで注文住宅を建てようと考えている方は、ぜひ参考にされてください。

高気密・高断熱住宅の特徴

高気密・高断熱住宅とは隙間が少なく、暑い・寒いといった不快な外気温度や、湿度・害虫・騒音の影響を受けにくい住宅のことです。高気密・高断熱住宅では空調を適度に稼働させれば室内を快適な温度に保てるので、光熱費が節約でき、二酸化炭素の排出が少ない省エネ住宅にすることができます。

高気密にするには隙間をできるだけ少なくする必要があるため、施工時には寸法精度の高い建材を使用する、断熱材を丁寧に充填する、気密テープで隙間を塞ぐといった現場施工の精度や丁寧さが求められます。

高断熱にするには、性能の優れた断熱材を適正な厚みで使用することはもとより、断熱性能の高い窓やサッシを使用することも不可欠になります。何故かと言うと、壁には断熱材を充填できますが、断熱材のない窓やサッシは極端に言えば壁に大きな穴が空いているようなもので、壁よりもずっと多くの熱が移動する経路となってしまうためです。

高断熱住宅の断熱仕様

断熱対策は、住宅の部位ごとに異なるアプローチが複数あります。住宅を四角い箱に例えるなら、箱の4側面(壁)・上側(屋根・天井)・下側(床・基礎)の計6面をぐるりと断熱材で囲むことが求められ、構造が異なる部位ごとに最適な方法を選ぶ必要があるためです。各部位の断熱方法の種類や断熱材の種類と、それらのメリット・デメリットをご説明していきます。

高断熱住宅の断熱仕様

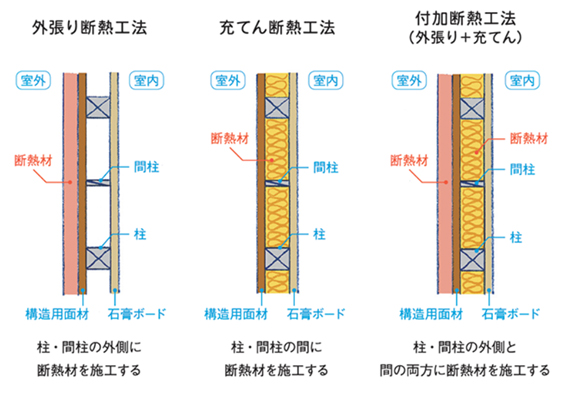

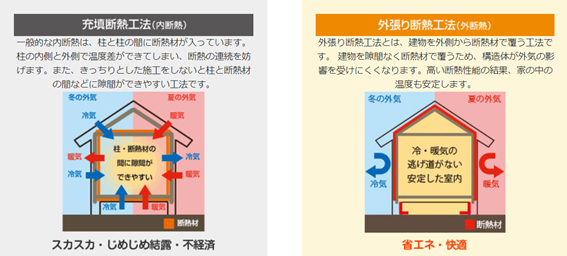

壁の断熱工法には、内断熱・外断熱と、その両者を組み合わせた工法の3種類があります。

内断熱(充填断熱)

内断熱は、柱や梁といった構造材同士の間に断熱材を入れる工法です。構造材の間を断熱材で充填することから、充填断熱とも呼ばれます。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

外断熱(外張り断熱)

外断熱は、構造材の外側、つまり構造材の外側と外壁の間に断熱材を入れる工法です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

付加断熱(内断熱・外断熱の併用工法)

付加断熱は内断熱と外断熱を併用した工法です。内外両方の断熱をするため高い断熱性能を得られますが、その反面コストがかかり、制約やデメリットも多いことは否定できません。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

壁の断熱工法3種類

出典:旭化成

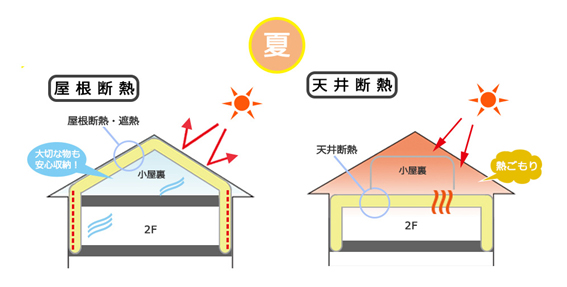

屋根の断熱工法

屋根の断熱工法には、屋根断熱と天井断熱の2種類があります。

屋根断熱

屋根断熱は屋根のすぐ下側(内側)に断熱材を設置する方法です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

さらに、屋根断熱には壁の断熱と同様に、内断熱(充填断熱)と外断熱(外張り断熱)があります。

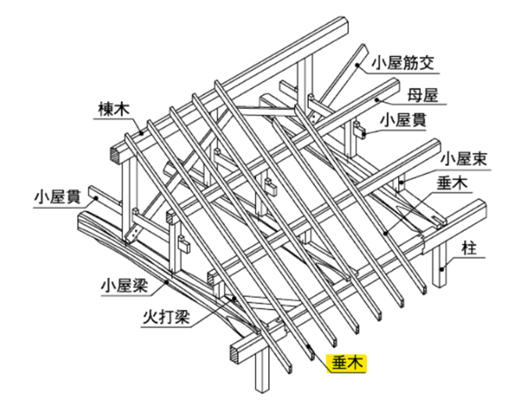

内断熱(充填断熱)

屋根の内断熱では、垂木と垂木の間を断熱材で充填します(垂木の位置は下図【屋根の構造】をご参照ください)。使用する断熱材は主に発泡プラスチック系か繊維系(グラスウール・セルロースファイバーなど)です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

外断熱(外張り断熱)

屋根の外断熱では、垂木の上全面に板状の断熱材(発泡プラスチック系など)を敷き詰めていきます。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

屋根の構造

出典:LIXIL

天井断熱

天井断熱とは、天井板の上に断熱材を設置する方法です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

屋根断熱と天井断熱

出典:株式会社 イノダ

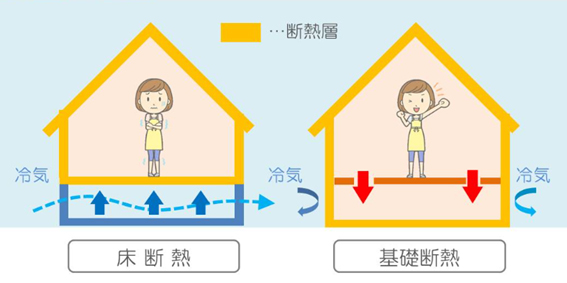

床の断熱工法

床の断熱工法には、床下断熱と基礎断熱の2種類があります。

床下断熱

床下断熱とは、床材の下にある根太や大引きと呼ばれる水平方向の構造材の間に断熱材を設置する方法です。床下の空間は基礎の立ち上がりに空いた通気口とつながっているため、床下温度は外気温度とほぼ同じであることが特徴になります。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

基礎断熱

基礎断熱は基礎の立ち上がり部分に断熱材を貼る方法で、北海道が発祥です。立ち上がり部分に通気口はなく、床下の空間を室内の一部と捉えて、空調や換気ができるようにしてあります。床下の構造材や配管に合わせて断熱材を加工しなければならない床下断熱と比較して、基礎断熱は気密性・断熱性をより確保しやすい工法です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

基礎断熱は、断熱材の設置場所によってさらに3種類に分かれます。

- 基礎内断熱:基礎の立ち上がり部分の内側(床下側)に断熱材を貼る方法。

- 基礎外断熱:基礎の立ち上がり部分の外側(屋外側)に断熱材を貼る方法。

- 基礎両側断熱:基礎の立ち上がり部分の内外両側に断熱材を貼る方法。

断熱効率は基礎内断熱よりも基礎外断熱の方が高いですが、断熱材の設置面にシロアリが侵入しても気付きにくいという致命的なデメリットがあるため、現在では基礎内断熱が一般的になっています。基礎両側断熱も基礎の外側に断熱材を貼りますが、同じくシロアリのリスクが理由であまり普及していません。

床下断熱と基礎断熱

出典:アイジースタイルハウス

断熱材の種類

住宅に使用される断熱材には様々な種類がありますが、主に以下の3系統に分類できます。各系統の種類や製品と、その特徴をご説明します。

- 繊維系(無機質・木質)

- 発泡プラスチック系

- 天然素材系

無機質繊維系

無機質繊維系の断熱材にはグラスウールとロックウールがあります。グラスウールはリサイクルガラスを主原料とし、ガラスを高温で溶かしてから遠心力で1,000分の1ミリ単位まで細く加工した、綿状の繊維の塊です。軽くて施工がしやすく形状も自由に変えられることから、断熱材や吸音材として広く利用されています。

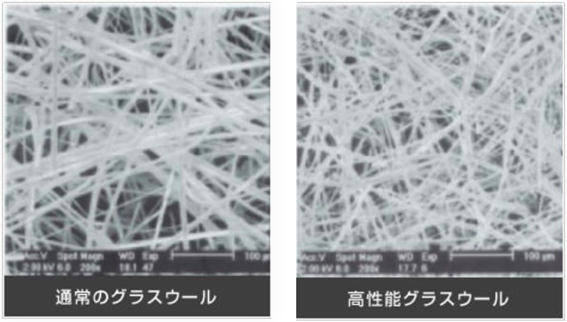

グラスウールの性能は密度とガラス繊維の太さに大きく左右されます。まず、密度には10K、24K、36K、48K、64K、80K、96Kなど、複数の種類があります。Kとはkg/?のことですので、10Kなら1?当たりの重量が10kgあるということになります。密度が高いほどグラスウール中の空気の小部屋の数が増え、断熱性能が高まります。

繊維の太さは標準品では平均7~8μm(マイクロメートル=1,000分の1mm)程度ですが、高性能グラスウールでは平均4~5μm程度まで細くなります。繊維が細い方が同じ重量当たりの繊維の本数が増えるので、グラスウール中の空気の小部屋の数がより多くなり、断熱性能が向上します。

グラスウール(通常品と高性能品)の太さの違い

出典:ガラス繊維協会

グラスウール

出典:断熱材.jp

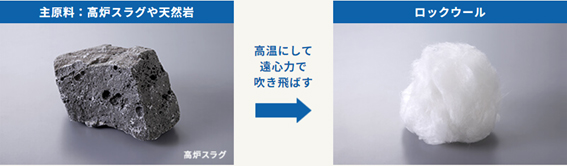

ロックウールは鉱物から製造された人工繊維です。原料は、鉄を生産する時に副産物として出る高炉スラグや天然岩石の玄武岩で、それらを高温で溶解してから遠心力をかけて繊維状に成形したものです。

グラスウールは湿気に弱いことがデメリットで、湿気を含むと縮んだり沈んだりして壁内に隙間ができ、断熱欠損を起こすことがあります。その点ロックウールは撥水性があり湿気にも強く、グラスウールの弱点を補える断熱材です。

ロックウール

出典:JFEロックファイバー

繊維系(無機質)の比較表

| 断熱材 | 特徴 | 対応工法 | 熱伝導率 [W/(m・K)] 費用目安/棟 |

|---|---|---|---|

| グラスウール |

| 充填断熱 | 0.032~0.052 約30万円~40万円 |

| ロックウール |

| 充填断熱 | 0.034~0.045 約30万円~40万円 |

出典(熱伝導率):旭ファイバーガラス 断熱材の熱伝導率区分

参考(費用目安):断熱材.jp

木質繊維系

木質繊維系の断熱材にはセルロースファイバーがあります。セルロースファイバーは新聞紙や段ボールなどの古紙をリサイクルして製造した断熱材で、施工は空気圧を利用してホースから吹き込みながら充填します。原料が古紙でありながら、難燃剤・防虫剤としてホウ酸が添加されているため、燃えにくくゴキブリやシロアリの忌避効果にも優れています。

他の断熱材と比較しても、断熱・遮音・吸音・調湿・耐火・防カビ・防虫といった特性の全てにおいて大変優れており、米国では最も高いシェアを持つ断熱材です。デメリットは施工の難易度が高くコストが高いことで、グラスウールやロックウールの2~3倍の費用が掛かります。

実際に採用した施主からは「洗濯物を室内干しして出掛けても、帰宅した時にジメジメしない」という声もあり、その優れた調湿性を裏付けています。逆に空気が乾燥した時には溜め込んだ湿気を放出してくれるため、過乾燥も防げます。コストは高いですが、長い目で見れば非常にメリットの多い断熱材と言えます。

セルロースファイバー

繊維系(木質)の比較表

| 断熱材 | 特徴 | 対応工法 | 熱伝導率 [W/(m・K)] 費用目安/棟 |

|---|---|---|---|

| セルロース ファイバー |

| 充填断熱 | 0.032~0.052 約30万円~40万円 |

| ロックウール |

| 充填断熱 | 0.040~0.045 約80万円~120万円 |

出典(熱伝導率):有限会社インターナショナルプライオリティプロジェクツ 断熱材の熱伝導率区分

参考(費用目安):断熱材.jp

参考(費用目安):住まいのコンシェルジュ

発泡プラスチック系

発泡プラスチック系の断熱材には、ポリスチレンフォーム・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォームの3種類があります。発泡プラスチック系の断熱材は、同じ断熱性能を得るための厚みがグラスウールよりも薄くて済むため、都会の狭小住宅などで重宝します。

あわせて読みたい:狭小住宅を建てるなら~使えるアイデアと間取りのポイント

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォームはいわゆる発泡スチロールです。発泡スチロールは冷凍・冷蔵の宅配便や鮮魚用のトロ箱にも使用されている通り、断熱性や保温性に優れた素材です。断熱性が高いのは素材の中に空気を閉じ込めているためで、軽くて加工がしやすく撥水性がある点も大きなメリットです。

硬質ウレタンフォーム

硬質ウレタンフォームはポリウレタン樹脂に発泡剤を混ぜて膨らませたもので、クッション・マット・スポンジなどにも使用される素材です。ポリスチレンフォームが比較的硬いのに対し、硬質ウレタンフォームはより柔軟性に富んでいるため、ベッドやソファなど人の体重を直接支える家具や日用品にも多用されます。

硬質ウレタンフォームはボード上に成形したり、建築現場で吹き付けて施工したりすることもできます。耐水性が低く湿気を含みやすい点がデメリットです。

出典:断熱材.jp

フェノールフォーム

フェノールフォームは、フェノール樹脂に発泡剤や硬化剤を混ぜて板状に成形した断熱材です。フェノール樹脂は断熱性・耐熱性・難燃性に優れた素材で、身近なところでは鍋やフライパンの取っ手に使用されています。

フェノールフォームの気泡構造は、ポリスチレンフォームや硬質ウレタンフォームよりも小さいことから、輻射熱がより跳ね返されやすく熱伝導率が低くなります。耐水性や施工性も高く優れた断熱材ですが、価格が高いことと衝撃やシロアリに弱いことがデメリットです。

出典:株式会社SEED

発泡プラスチック系の比較表

| 断熱材 | 特徴 | 対応工法 | 熱伝導率 [W/(m・K)] 費用目安/棟 |

|---|---|---|---|

| ポリスチレン フォーム |

| 外張り断熱 充填断熱 | 0.020~0.041 約60万円~85万円 |

| 硬質ウレタン フォーム |

| 外張り断熱 充填断熱 | 0.017~0.029 約80万円~95万円 |

| フェノール フォーム |

| 外張り断熱 充填断熱 | 0.016~0.036 約85万円~95万円 |

出典(熱伝導率):旭ファイバーガラス 断熱材の熱伝導率区分

参考(費用目安):断熱材.jp

天然素材系

天然素材系の断熱材には、羊毛と炭化コルクがあります。

羊毛

羊毛の断熱材は羊毛100%の製品や、主原料を羊毛としてポリエステルを30%程度混ぜ込んだものがあり、分厚いシート状に成型した断熱材です。羊毛の断熱材は天然素材ならではの安全性の高さと、その調湿機能によって結露が防止できることが最大のメリットです。

難燃性・脱臭性・防虫性もあり、安心で快適な住空間を提供してくれますが、施工業者が少ないことと、ニュージーランドからの輸入コストが高いことがデメリットです。

出典:コスモプロジェクト 施工の様子

炭化コルク

炭化コルクは、ワインの栓としても使用されるコルクの端材を炭化させてシート状にしたもので、炭化させることでコルクの断熱性をさらに高めた断熱材です。グラスウールと同等の断熱性があるほか、天然素材ならではの調湿性が結露を防止します。さらに脱臭性やダニの忌避効果もあり、化学物質を含まない天然素材の断熱材として魅力的です。

デメリットはコストがかなり高いことです。コルクはコルクオークと呼ばれる樹木の樹皮ですが、コルクオークはポルトガルをはじめとする主に地中海沿岸の7か国のみで生育するため、原料調達は輸入に頼らざるを得ません。

出典:コスモプロジェクト 東亜コルク

天然素材系の比較表

| 断熱材 | 特徴 | 対応工法 | 熱伝導率 [W/(m・K)] 費用目安/棟 |

|---|---|---|---|

| 羊毛 |

| 充填断熱 | 0.045~0.062 約60万円~80万円 |

| 炭化コルク |

| 外張り断熱 充填断熱 | 0.041 約100万円 |

出典(熱伝導率):コスモプロジェクト ラインナップ、東亜コルク 炭化コルク

参考(羊毛の費用目安):ITN JAPAN、ITN JAPAN、ポラリス・ハウジングサービス

参考(炭化コルクの費用目安):ホームプロ 炭化コルク

主要な断熱材の種類について解説してきましたが、断熱の肝は隙間なく丁寧に施工し、断熱気密欠損を無くすことです。どんなに高性能で密度の高い断熱材を使用しても、施工が雑で隙間があれば高性能な断熱材も真価を発揮できないばかりか、結露が発生してカビやダニの温床になってしまう可能性があります。

高気密・高断熱のメリットとデメリット

高気密・高断熱が話題になる時はメリットばかりが強調されがちですが、メリットがあることにはデメリットもつきものです。注文住宅を購入するとなれば当たり前のように付いてくる高気密・高断熱ですが、デメリットもしっかりと理解しておきましょう。そして、メリットもおさらいしておきます。

高気密・高断熱住宅のデメリットは?

コストが高い

気密性・断熱性を高めるためには高性能な断熱材や、断熱性能の高い窓やサッシ、気密施工に必要な資材などが使用されますが、性能の低いものと比較するとかなり高額です。ただし高気密・高断熱なら将来的に渡って光熱費を低く抑えることができるので、その先行投資をすると考えましょう。

壁内結露が発生する恐れがある

特に内断熱(充填断熱)に言えることですが、壁内の断熱材に隙間があると、そこから流入した外気が室内温度との気温差を作り出し、結露が発生することがあります。壁内結露はカビ・ダニの発生原因となり、カビが構造材を腐敗させると次はシロアリの温床となるため、ゆくゆくは住宅の寿命を縮めてしまう大問題となることもあります。

壁内結露が厄介なのは、壁の内部で発生するため直接目に見えず、問題が大きくなってから初めて顕在化することです。外断熱では壁内結露は発生しにくいと言われています。

換気システムも高性能にする必要がある

高気密住宅では外気の流入がほぼ閉ざされるため、換気システムの性能が低いと室内の空気が澱んでしまいます。換気性能が低いと、以下のような弊害が生じる恐れがあります。

- 二酸化炭素濃度が高まり、睡眠の質が落ちたり、頭痛がしたり、眠気に襲われたりする。

- ハウスダストや花粉などのアレルギー物質や、有害な化学物質が滞留しやすくなる。

- 湿気が溜まりやすくなる。

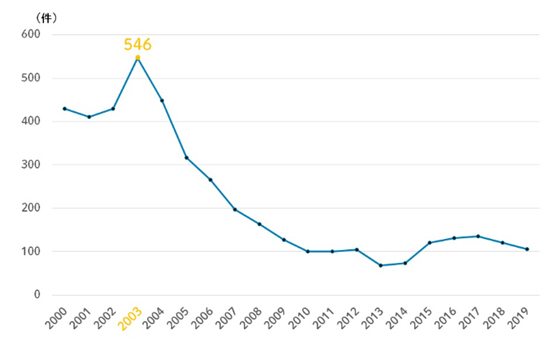

日本では住宅の高気密化が進んでから1990年代にシックハウス症候群が頻発し、その後2003年の建築基準法の改正で、原則として全ての建造物に24時間換気システムの設置が義務付けられました。シックハウス症候群とは、住宅の高気密化が進んだことで、建材や家具から揮発した化学物質が室内の空気を汚染し、目の痛み・鼻水・頭痛・吐き気などの症状を引き起こす健康被害です。

原因となる化学物質は主にホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどで、建材や家具に使用される塗料・接着剤・防腐剤に含まれることが多い物質です。空調効率を上げるために住宅が高気密化したことと、天然素材ではなくプリント合板など化学物質を含む、いわゆる「新建材」の製造・使用が増えたことが原因として挙げられます。

高気密住宅は隙間がほとんどなくそのままでは空気がこもってしまうので、機械換気で強制的に室内の空気を入れ替える必要があり、換気システムの重要性は非常に大きいものです。

現在ではシックハウス対策がなされた建材の使用が進んでおり、高性能な24時間換気システムも数多く導入されているので、2003年以降シックハウス症候群の相談件数は減少傾向にあります。しかし、原因物質は様々で過敏性には個人差があるため、ゼロになる気配はありません。

【シックハウスに関する相談件数の推移】

出典:コスモプロジェクト 日本住環境

コストはかかりますが、高気密・高断熱住宅では24時間換気システムも高性能なものを導入することが不可欠です。また、換気システムは基本的には常時稼働させておき、メンテナンス(フィルターの清掃や交換など)を怠らない、故障したらすぐに修理するなど、無くてはならない物という意識を持つよう心掛けましょう。

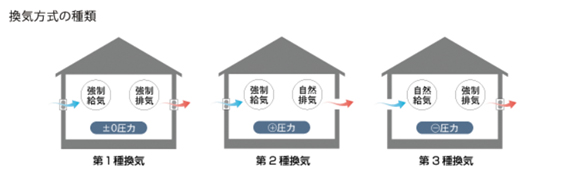

高性能な換気システムを選ぶなら、熱交換システム付きの第1種換気がおすすめです。熱交換システムとは、外気を室内に取り入れる際に室温に近付けてから給気する仕組みになります。室内と室外の気温差が大きい時、外気をそのままの温度で室内に取り込んでしまうと空調効率を悪化させてしまうので、それを防ぐのが熱交換システムの役目です。換気システムによって熱交換率は様々ですので、空調効率を高めるには熱交換率も高いことが望ましいです。

また、換気の種類は給気と排気の方式によって第1種~第3種まであります。最も換気性能が高いのは、給気も排気も機械で強制的に行う第1種換気です。

【換気の種類】

| 換気の種類 | 給気 | 排気 |

|---|---|---|

| 第1種換気 | 機械ファン(強制的) | 機械ファン(強制的) |

| 第2種換気 | 機械ファン(強制的) | 排気口(自然) |

| 第3種換気 | 給気口(自然) | 機械ファン(強制的) |

出典:一条工務店

冬に乾燥しやすい

冬は元々空気が乾燥している季節ですが、高気密・高断熱住宅は空調の効きが良いため、冬は暖房の使用で室内の空気がより乾燥しやすくなります。以前は石油ストーブを使用する家庭が数多くありました。石油ストーブからは燃焼で水蒸気が出ることに加え、上にやかんを置くことが多く、適度な湿気が供給されていました。

現在はオール電化を選択する家庭が増え、主流の暖房器具はエアコンですが、その多くは加湿機能を備えていません。乾燥への対策としては加湿器を使用するか、加湿機能付きの空調システムを導入するとよいでしょう。

石油ストーブ・石油ファンヒーターの使用に適さない

エアコンの使用が主流になったとは言え、最近の目まぐるしい電気代の値上げで、灯油を使用した石油ストーブや石油ファンヒーターに回帰する方もいるようです。しかしながら、これには注意が必要です。石油ストーブ・石油ファンヒーターは酸素を燃焼することで発生する二酸化炭素の排出が多く、24時間換気システムでは酸素の供給が追い付かないのです。せっかく空気を暖めたにもかかわらず、酸素不足を補うには1時間に1回は窓を開けて換気しなければなりません。

換気せずに石油ストーブや石油ファンヒーターを使用し続けると、二酸化炭素が増えて気分が悪くなるだけでなく、空気中の酸素が減少して不完全燃焼になり、さらには一酸化炭素が発生します。二酸化炭素や一酸化炭素の多い部屋にいると頭痛・めまい・吐き気などを催し、中毒になると最悪の場合は死に至りますので、十分な注意が必要です。

高気密・高断熱住宅のメリットは?

既にご存知かもしれませんが、高気密・高断熱住宅のメリットについても改めておさらいしておきます。

光熱費が節約できる

高気密・高断熱住宅は外気の影響を受けにくいので、暑くなったり寒くなったりしにくく、エアコンの効きが良く光熱費を節約できます。余計な空調を使用しないので二酸化炭素の排出が少なく、環境にも優しい住宅にすることができます。

換気性能が向上する

気密性を高めると換気性能は向上することが実験でも確認されています。逆に隙間が多いと空気は一方から他方へきれいに流れず、淀みやすいのです。高気密・高断熱には、セットで高性能な換気システムを導入しましょう。

ヒートショックを防止できる

ヒートショックとは、気温の急激な変化によって血圧が乱高下し、心臓や血管に疾患が起きることで、特に冬の浴室や脱衣所で発生することが多い現象です。具体的には、冬の寒い日に暖かいリビングから寒い浴室に入ると、血管が収縮し血圧が上がります。その後、お湯に入ると体が温まって血圧が下がり、脱衣所に出ると再び寒くなって血圧が上がることになります。

このような血圧の急上昇・急降下で、推計によれば“2011年の1 年間で約 17,000 人もの人々がヒートショックに関連した入浴中急死をした”とされています。その死亡者数は、交通事故による死亡者数の3倍以上にも上ります。

出典:東京都健康長寿医療センター 冬場の住居内の温度管理と健康について P.1

高気密・高断熱住宅では、冬でも室内全体が暖かく部屋同士の温度差を小さくできるため、ヒートショックを発症する可能性を低くすることができます。

加えて、高気密・高断熱住宅では、相対的に健康的な生活を送れるようになれます。寒いと風邪を引きやすくなりますが、体温が1度下がると免疫力は30%も下がると言われています。また、近年は温暖化が進んでおり、暑さを我慢すると熱中症になりやすくなります。高気密・高断熱住宅では室温を容易に快適な温度に設定することができるので、より健康的に暮らすことができます。

防音性が高い

高気密・高断熱住宅は防音性が高いため、外からの騒音が聞こえにくく、中からの音漏れも防げるというメリットもあります。防音には「吸音」と「遮音」の2種類があります。

| 防音の種類 | 内容 |

|---|---|

| 吸音 |

|

| 遮音 |

|

高気密・高断熱住宅の防音性が高いのには3つの理由があります。

- 隙間が少なく音漏れしにくいため

- 豊富に使用されている断熱材には、吸音効果があるため。

- 主に使用されている複層ガラスは、単板ガラスよりも遮音性が高いため。

防音には吸音と遮音の両方が必要ですが、高気密・高断熱住宅では断熱材が吸音し、複層ガラスが遮音することで防音性能を高めているのです。

高気密・高断熱住宅の基準は?

高気密・高断熱住宅の性能を表す数値として、気密性には主にC値、断熱性には主にUA値を使用します。では、高気密・高断熱住宅と規定するために、C値やUA値の具体的な基準はあるのでしょうか?

結論としては、高気密・高断熱住宅と呼ぶためのC値やUA値の明確な基準はありません。現状は、各ハウスメーカーが「弊社の注文住宅は高気密・高断熱です」と自己主張している状態ですので、住宅の購入を検討する際には具体的な数値まで深掘りして確認することが肝心です。C値とUA値の詳細については、後の項で詳しくご説明します。

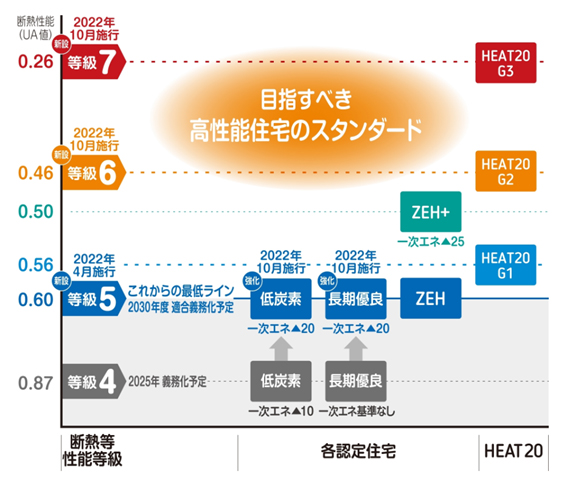

明確な数値基準がなく使用されている「高気密・高断熱」という表現ですが、目標とすべきUA値の基準としてしばしば拠り所とされるものに、国土交通省が発表した「平成28年省エネ基準」と「HEAT20」が提案している基準があります。HEAT20は「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会(旧:2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会)」のことで、環境負荷の低い高品質な住宅の実現のために設立された団体です。

平成28年省エネ基準とHEAT20の基準

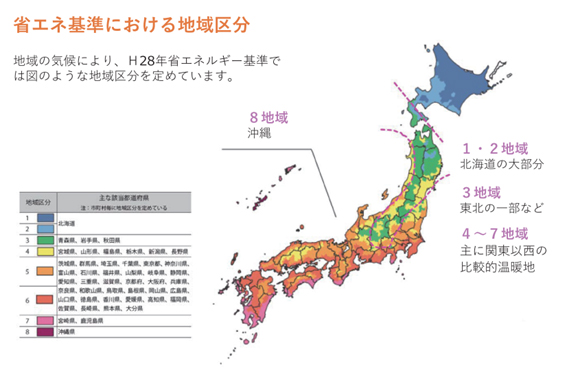

平成28年省エネ基準では、南北に長く地域間気温差の大きな日本列島を8つの地域に分け、それぞれの地域に基準とすべきUA値を定めています。例として、地域区分6の東京23区では、UA値の基準は0.87です。

これに対し、HEAT20は平成28年省エネ基準より踏み込んだ基準としてG1・G2・G3の3つを設定しています。これはHEAT20がより健康で暮らしやすい住宅を目指しているためです。地域区分6の東京23区を例とした場合、G1・G2・G3は室温について以下のような指標を提唱しています。

【室温の指標】

| 平成28年基準 | 概ね8℃を下回らない |

|---|---|

| G1 | 概ね10℃を下回らない |

| G2 | 概ね13℃を下回らない |

| G3 | 概ね15℃を下回らない |

出典:HEAT20

また、UA値に関しては東京23区が平成28年省エネ基準では0.87であるのに対し、G3では0.23で非常に厳しい数値となっていることが読み取れます。C値はHEAT20では規定されていませんが、最近では多くのハウスメーカーが最低でも1.0をひとつの目安としているようです。

出典:HEAT20

※最新の地域区分は国土交通省 地域区分新旧表 令和2年7月時点をご参照ください。

| 地域区分 | 1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 外皮平均熱貫流率 UA値[W/㎡・K] | 平成28年基準 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |

| G1水準 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | |

| G2水準 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | |

| G3水準 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |

出典:HEAT20

気密性を表すC値

住宅の気密性を表すには、C値(隙間相当面積)という数値を用います。家全体の隙間面積(?)を延床面積(㎡)で割ったもので、単位は?/㎡です。C値が小さいほど高気密であることを意味します。

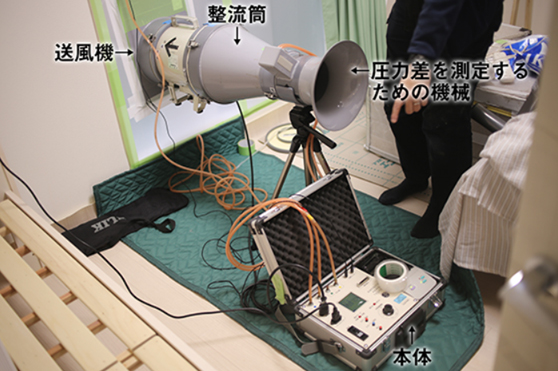

●C値(?/㎡)=家全体の隙間面積(?)÷延床面積(㎡)

C値を算出するには、建物の完成後に専用機材を使用して気密測定を行います(建物完成後ではなく、断熱施工後に測定することもあります)。気密測定の仕組みは、専用機材で室内の空気を全て室外に排出し、室内と室外の圧力差や風量を計測することで、C値を求めることができるというものです。

【気密測定の様子】

出典:日本住環境株式会社

断熱性を表すUA値

断熱性を表すには、UA値(外皮平均熱貫流率)という数値を用います。UA値は、熱がどの程度室外に逃げやすいかを表したもので、値が小さいほど断熱性が高いことを意味します。

UA値は建物の熱損失量の合計(W/K)を外皮面積(建物の表面積)(㎡)で割って求めることができます。建物全体の熱損失量は、屋根・壁・床・窓など各部位の熱損失量を合計しますが、これは使用する建材や断熱材から計算で割り出すことができます。

●UA値(W/㎡・K)=建物の熱損失量の合計(W/K)÷延べ外皮面積(㎡)

C値とは違い、UA値は設計段階で算出することができ、実測は不要であることが特徴です。

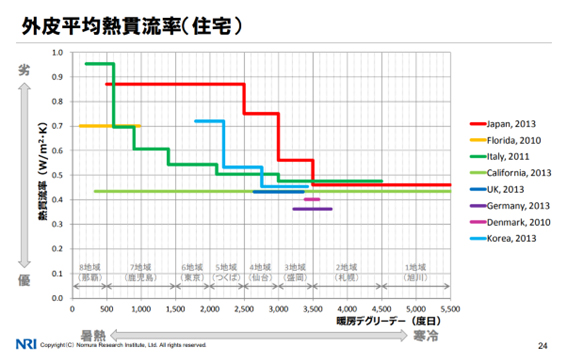

日本の住宅断熱性能は発展途上

HEAT20のような住宅の省エネ化を推進する団体もあり、住宅の高気密・高断熱化が進んでいる日本ではありますが、実は日本の基準は海外の先進国と比較して未だに相当低いのが現実です。以下の表【住宅断熱基準の国際比較】をご覧になると分かりますが、地域区分1・2の北海道のUA値0.46(平成28年省エネ基準)で、ようやく先進諸外国の2010年代初頭と同レベルなのです。

比較的温暖な米国南東部のフロリダ州や南欧のイタリアでも日本より厳しい基準を設けており、中欧から北欧に位置するドイツやデンマークではこれよりもさらに厳しい基準となっていることが分かります。

【住宅断熱基準の国際比較】

出典:野村総合研究所(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターのホームページより)P.24

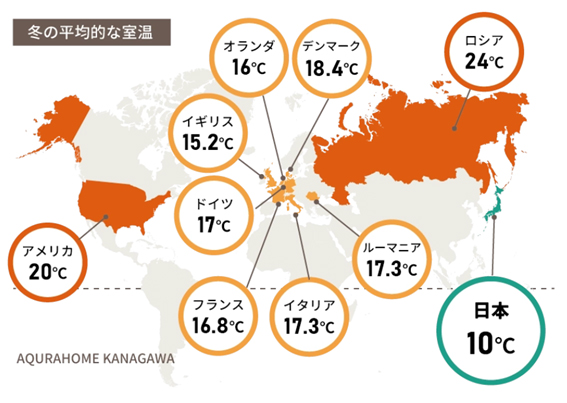

先進諸国の冬の平均的な室温と日本の室温も比較してみると、その差は歴然です。緯度がほとんど同じアメリカやヨーロッパ諸国と比較すると、日本の室温10℃は5℃~10℃も低いことが見て取れます。

このような事情もあってか、住宅性能表示制度の断熱等級では、最近になって新基準が設定されました。これまでは1999年に設定された「等級4」が最高でしたが、2022年4月1日に「等級5」が、同年10月1日に「等級6」・「等級7」が新設されました。

これにより、等級5はZEHと同水準、等級6はHEAT20のG2、等級7はHEAT20のG3と同水準となります。長期優良住宅の認定には等級5が要件となるので、今後は等級5が必要最低限の水準となっていくでしょう。

【断熱性能基準一覧表:地域6の場合】

出典:YKK AP 省エネ上位等級の新設

断熱等級で等級5~7が新設されたことにより、住宅建築業界は転換期に入ったと言えます。なぜなら、新設等級にいち早く対応して新仕様を商品化できるハウスメーカーと、そうでないハウスメーカーに二分される可能性があるためです。これから注文住宅を建てる計画のある方は、新設等級に対するハウスメーカーの対応力もぜひ比較してみるとよいでしょう。

高気密・高断熱住宅の電気代はいくらですか?

光熱費が節約できると言われる高気密・高断熱住宅ですが、実際のところ電気代はどのくらいかかるのでしょうか?今回は九州に在住のとあるご家族の1年間(2022年4月~2023年3月)の電気代をご紹介します。このご家族は、セキスイハイムの平屋建てに家族4人でお住まいです。

電気代が最も安かったのが2022年6月の7,597円、逆に最も高かったのが2023年1月の26,685円で、1年間の平均は12,595円でした。2012年に家を建てて以来、月の電気代が2万円を超えたのは2023年1月が初めてのことだったようです。原因として、2022年12月末に家族3人がコロナウィルスに感染し、冬の寒さが厳しいこの時期に自宅で療養したため、エアコンをいつもより長時間使用したということがあったようです。

- 建築年:2012年

- 階数:平屋建て

- 居住地:九州

- 家族人数:4人

- C値:1.38(建築完成後3回測定し、その平均値を算出)

- UA値:-

セキスイハイムは高気密・高断熱を謳うハウスメーカーになります。C値は1棟ごとに異なるため、公表していないハウスメーカーも多いです。セキスイハイムは建物が完成して引き渡しをする前に、丸1日かけて気密測定を3回実施します。このお宅で実測した3回の平均C値は1.38でした。

また、セキスイハイムはGREENMODEL と呼ばれるエネルギー自給自足型住宅において、UA値0.54を公表しています。

出典:セキスイハイム

他のハウスメーカーが公表している最新の数値と比較すると、C値1.38は決して良い方ではなく、UA値0.54は特別良い方でも悪い方でもありませんが、2012年に建設されたことを考慮すれば、当時としては平均的か平均よりやや上といったところではないでしょうか。

例えばウェルネストホームではC値は0.2以下、一条工務店(商品:「アイ・スマート」の場合)ではUA値は0.25としており、これらの数値は現在住宅業界の中でもトップクラスと言えます。

高気密・高断熱に強みを持つハウスメーカーをご紹介

高気密・高断熱に強みを持つハウスメーカーを5社ご紹介します。C値とUA値をホームページ上で公開し、数値の優れている会社を厳選しました。

ウェルネストホーム:世界基準の断熱と気密を追求した家

ウェルネストホームは、ドイツの高気密・高断熱住宅をお手本にしたハウスメーカーです。日本で最高の家を建てているという自信のあった創業者は、ドイツの住宅を視察して、そのレベルの高さと日本のレベルの低さに驚嘆してしまいました。創業2012年と若い会社ながら、非常に高品質な住宅を供給し、10年間で800棟を超える建築実績を全国に残しました。

ウェルネストホームのC値とUA値

| C値 | ≦0.2 |

|---|---|

| UA値 | 0.25~0.28 |

出典:ウェルネストホーム

ウェルネストホームの特徴

- 205mmの厚みを誇るダブル断熱(充填断熱+外張り断熱)

- 天井の断熱材には調湿性・防音性に優れた、セルロースファイバーを300mm以上使用。

- 国内で平均的な窓の6倍の断熱性能がある、トリプルガラス+樹脂サッシを使用。

ウェルネストホームの窓

出典:ウェルネストホーム

一条工務店:性能にこだわった家づくり

一条工務店は「家は、性能。」のスローガンを掲げ、住宅の性能に徹底的にこだわり抜いているハウスメーカーです。「内製化」により、多岐に渡る住宅設備を自社グループ内で開発・生産しているほか、工場で住宅の80%を生産することで、施工精度と品質の高い家づくりを実践しています。

特筆する点として、世界初の「耐水害住宅」を開発したことが挙げられます。耐水害住宅は“水害発生時に建物自体をあえて水に浮かせることで、5m級の水深においても床下や屋内への浸水から免れ、さらに「係留装置」にて建物の流失を防ぎ、水が引いた後すぐに生活復旧できる住宅です。”

出典:一条工務店

一条工務店のC値とUA値

| C値 | 0.59(平均実測値) |

|---|---|

| UA値 | 0.25(アイ・スマート) |

出典:一条工務店 一条工務店 C値

出典:一条工務店 一条工務店

一条工務店の特徴

- 内断熱と外断熱を併用した付加断熱工法の「外内ダブル断熱構法」

- 外壁・床・天井には、高性能なウレタンフォームの断熱材を使用。

- 自社開発のトリプルガラス+樹脂サッシ(対応商品:グラン・スマート、アイ・スマート)を使用。

【工場で組み立てた壁パネルを現場へ】

出典:一条工務店

あわせて読みたい:ハウスメーカー「一条工務店」の注文住宅の坪単価や評判

ヤマト住建:使命は「日本の住宅を世界基準にすること」

ヤマト住建は、日本の住宅を世界基準にすることを使命としています。制振ダンパーと「金物工法+パネル工法」を組み合わせて耐震性を高めたり、「空気・水・素材・設計・価格」にこだわった家づくりをしたりして、資産価値が高く長期間に渡って健康的に住める住宅を提供しています。

ヤマト住建のC値とUA値

| C値 | ≦0.5(エネージュUW) |

|---|---|

| UA値 | 0.28(エネージュUW) |

出典:ヤマト住建

ヤマト住建の特徴

- 硬質ウレタンフォームやポリスチレンフォームを使用し、外断熱や内・外W断熱を採用。

- 広告費を削減し、資産価値の高い家を適正価格で提供。

- 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2022」で、優秀賞・省エネ住宅特別企業賞を受賞。

【外張り断熱工法】

出典:ヤマト住建

あわせて読みたい:ハウスメーカー「ヤマト住建」の特徴や評判や坪単価

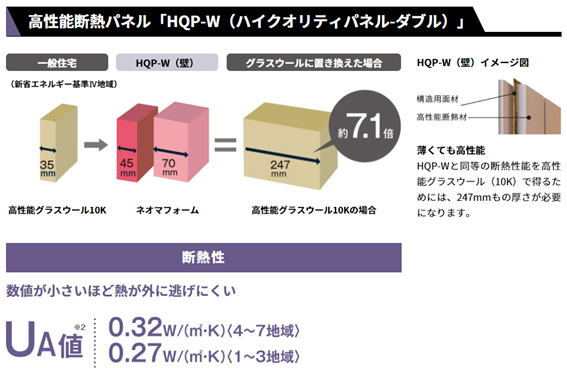

アイフルホーム:ローコストでも高品質

アイフルホームはLIXILグループがフランチャイズ(FC)システムで運営するハウスメーカーです。FCシステムの強みを生かし、ローコストの割に高品質な住宅を供給しています。高気密高断熱仕様では、フェノール樹脂から製造した旭化成のネオマフォームを使用。ネオマフォームはグラスウールの2倍程度の断熱性があり、難燃性も高いのが特徴です。

アイフルホームのC値とUA値

| C値 | 0.51(2021年の平均実測値) |

|---|---|

| UA値 | 0.27~0.32(高気密高断熱仕様) |

出典:アイフルホーム

アイフルホームの特徴

- FCシステムを生かし、資材の大量一括購入でローコストを実現。

- 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021」で、優秀賞を受賞。

- キッズデザイン賞を10年連続で受賞。

【高性能断熱パネル】

出典:アイフルホーム

あわせて読みたい:ハウスメーカー「アイフルホーム」の注文住宅の坪単価や評判

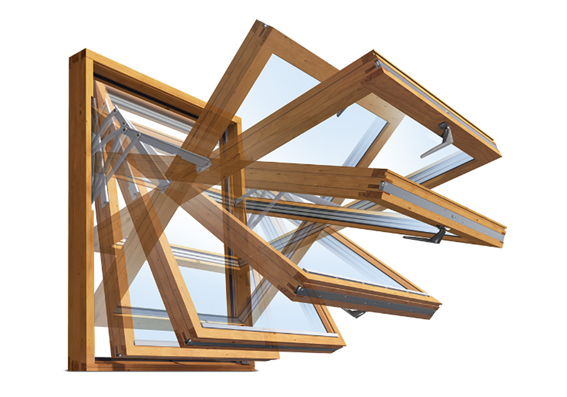

スウェーデンハウス:「100年住み継いでいく家」

スウェーデンハウスは、医療・福祉先進国で冬の寒さが過酷なスウェーデンの家づくりをお手本に、家は30年弱で建て替えるという、当時の日本の常識に疑問を投げかけ、1984年に創業しました。当初から一貫して木製サッシ3層ガラス窓を使用し続けています。木製サッシは、樹脂・アルミ樹脂複合・アルミのどれよりも断熱性に優れたサッシで、断熱性能はアルミサッシの1,700倍もあります。

スウェーデンハウスのC値とUA値

| C値 | 0.62(2016年度の平均値) |

|---|---|

| UA値 | 0.42(2016年度の平均値) |

出典:スウェーデンハウス

スウェーデンハウスの特徴

- 1棟ごとに、計算した断熱性能と測定した気密性能を施主に提出。

- 壁パネルの継ぎ目には、グラスウールの継ぎ目材と気密フィルムで丁寧に施工。

- 天井300mm・壁120mm・床下200mmの分厚いグラスウールで断熱。

【回転式の木製サッシ3層ガラス窓】

出典:スウェーデンハウス

あわせて読みたい:ハウスメーカー「スウェーデンハウス」の注文住宅の坪単価や評判

高気密・高断熱の注文住宅を探すには

今や、高気密・高断熱を謳っていないハウスメーカーを探す方が難しいくらいですが、具体的な数値を確認してみないと、その力量ははっきりしないものです。このような状況ですので、これから高気密・高断熱住宅を建てようと考えている方は、ハウスメーカーをどのように探せばよいかお悩みではないでしょうか?

そんなあなたには、「タウンライフ家づくり」をおすすめします。タウンライフ家づくりは無料でご利用できる注文住宅相談サイトです。ネットで希望事項を入力し、希望のハウスメーカー・工務店を選択するだけで、以下の3つの提案書が届きます。

- 間取りプラン

- 資金計画書

- 土地提案書

希望条件をフリーでご記入できるスペースもありますので、高気密・高断熱に関して以下のようなコメントや質問を記入し、その回答からハウスメーカーを選ぶ判断基準にすることもできます。

- 高気密・高断熱の注文住宅を希望しています。

- 住宅性能表示制度の断熱等級6や7に対応していますか?

- 過去に建築した住宅のC値やUA値を教えてください。

ハウスメーカーが決まっていない状態で住宅展示場を巡るのは、非常に骨の折れる作業であるばかりか、多くの情報で混乱し、結局どのメーカーが良いのか分からなくなってしまうこともあります。タウンライフ家づくりを通じて、お目当てのハウスメーカーを数社に絞っておくと、家づくりの計画が非常にスムーズに進みます。

登録は簡単、ネットで3分です。今すぐタウンライフ家づくりを訪問してみましょう!

まとめ:高気密・高断熱で後悔しないのか?

こちらの記事では、高気密・高断熱についてそのメリット・デメリットや基準、断熱材の種類・工法などについて、あらゆる情報を盛り込んで解説してきました。高気密・高断熱は住宅を建てる際の重要事項のひとつで、非常に奥が深いテーマであることがご理解頂けたと思います。

理想の注文住宅を建てるにはハウスメーカー選びで大部分が決まると言っても過言ではありません。タウンライフ家づくりのサービスを上手に利用して、理想のマイホームを実現してください。